疫情结束后的好去处:去看看广州沙面岛的更新

沙面中央大街

2019年3月,作为珠江两岸环境品质综合提升的重要组成部分之一,广州市荔湾区政府对广州市最知名的文化地标之一——沙面岛约为39.1公顷范围进行了全面的优化改造,力求把沙面打造成为广州向世界展现开放、自信、文化的一个窗口,近代东西方文化碰撞交流的载体。沙面综合提升方案由广州市城市规划勘探设计研究院(GZPI)完成。

沙面岛,位于广州市市区西南部,南濒珠江白鹅潭,北隔沙基涌,是与六二三路相望的一个小岛,岛上绿树成荫,曾称拾翠洲,因为是珠江冲积而成的沙洲,故名沙面。岛内共有大小街巷八条,占地面积约为0.3平方公里。作为广州重要商埠之一,沙面岛历经百年,曾有十多个国家在沙面设立领事馆,九家外国银行、四十多家洋行在沙面经营。沙面见证了广州近代史的变迁,成为我国近代史与租界史的缩影,沙面岛上欧陆风情建筑形成了独特的露天建筑“博物馆”,留下了老广州盛极时所有的记忆和痕迹,是广州著名的旅游区、风景区和休闲胜地。

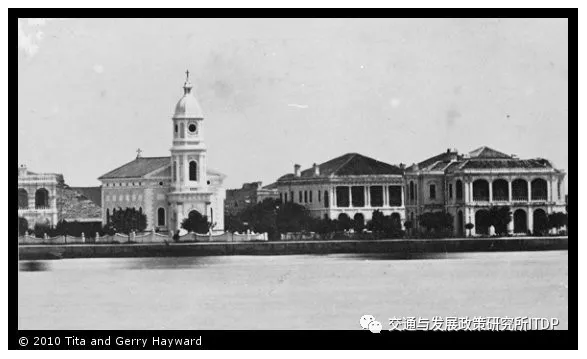

二十世纪三十年代,广州沙面岛的航拍照片

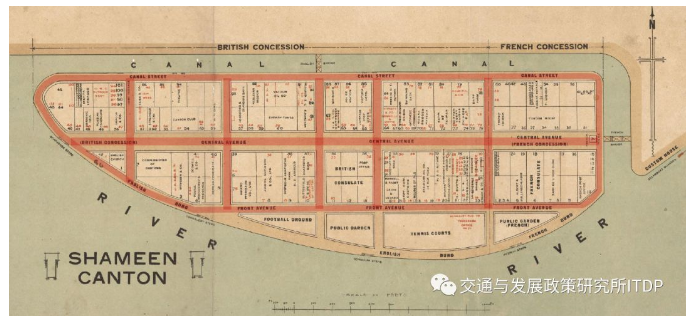

从宋、元、明、清时期开始,绿树成荫的沙面就是中国对外通商要津和游览休憩胜地。鸦片战争后,英国、法国开始陆续侵占沙面岛土地。1859年,英国人哈里·帕克斯提出让清政府在沙面北边人工挖掘一条宽40米,长1.2公里左右的小涌(即现沙基涌),沙面从此与陆地分开,成为一个小岛,并修建2座小桥来往沙面。1861年,清政府签订租约,沙面岛治权完全交予英、法两国。其中英国占有沙面以西8成租界,约264亩,余下东面3成约66亩归法国占有。

变为租界后,沙面岛按照西方网格式街区设计,被规划成大小不等的12个区,用英文字母编写门牌,所有的建筑围绕街区而建,中间延东西向修有街心花园,南边还有绿化面积很大的临江公园。岛上建筑基本与同期的欧美风格同步,新古典主义、后巴洛克式、券廊式、现代主义建筑都有。

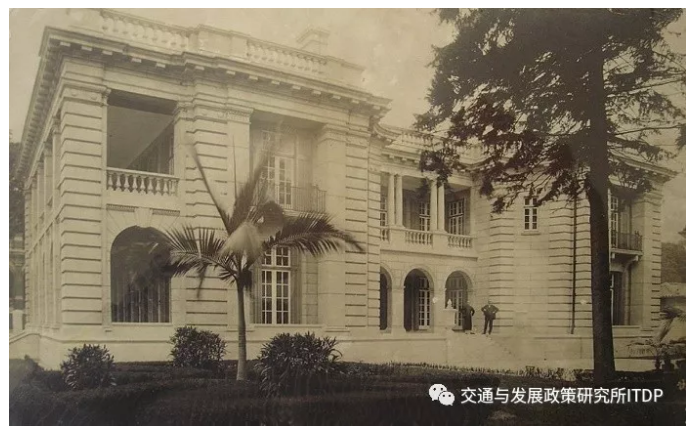

沙面岛上的欧美风格建筑

中央大街旁的建筑(20世纪20年代早期)

中央大街旁的建筑(2013年)

沙面现状建筑功能分布

1920年沙面岛地图(Wikiwand)

沙面现状地形(GZPI)

按照国家要求,城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建。要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用“绣花”功夫的微改造手段,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

2019年3月,作为珠江两岸环境品质综合提升的重要组成部分之一,广州市荔湾区政府斥资3.5个亿对广州市最知名的文化地标之一——沙面岛约为39.1公顷范围进行了全面的优化改造,力求把沙面打造成为广州向世界展现开放、自信、文化的一个窗口,近代东西方文化碰撞交流的载体。

* 控制上岛机动车流量:

* 慢行环境整体提升:

* 公共空间优化:

* 堤岸及滨水景观整治:

* 建筑立面精细化整治:

* 业态整体活化提升:

控制上岛机动车流量:包括限制内街机动车进入、降低机动车行驶车速、取消约400个路侧停车位等。

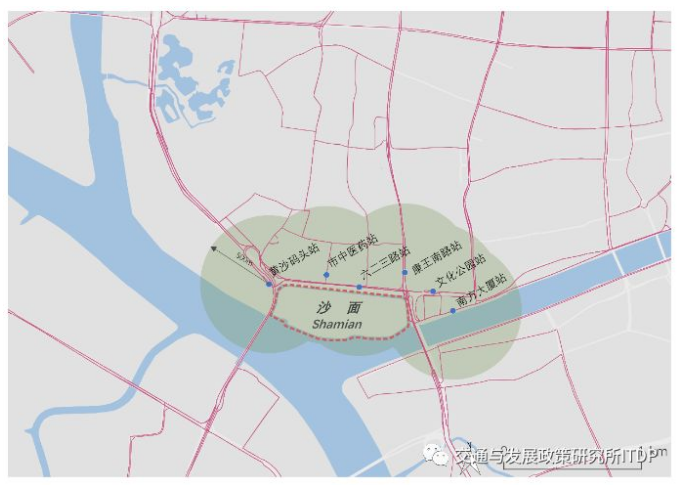

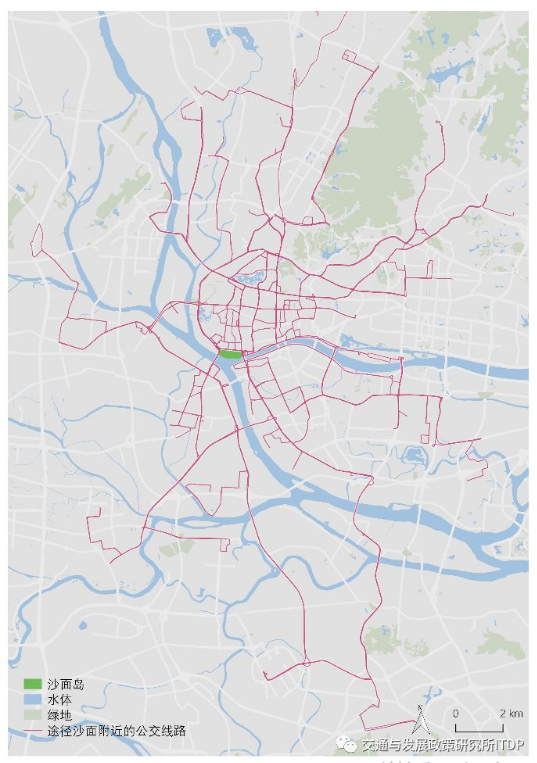

目前沙面岛北侧有黄沙站(一号线和六号线)和文化公园站(六号线)两个地铁站。6个常规公交站(黄沙码头站、市中医药站、六二三路站、康王路南路站、文化公园站、南方大厦站),包括夜班线路在内共有52条公交线路停靠,服务范围不仅局限于荔湾区,还包括白云区、海珠区、天河区、番禺区以及佛山市。沙面岛整体处在地铁站周边800米覆盖范围和常规公交站周边500米覆盖范围,公交可达性非常好,具备实施岛内机动车限行的条件。

沙面岛周边地铁站位置及800m覆盖范围

沙面岛周边常规公交站位置及500m覆盖范围(数据源于百度地图)

沙面岛周边公交线路覆盖情况(数据源于百度地图)

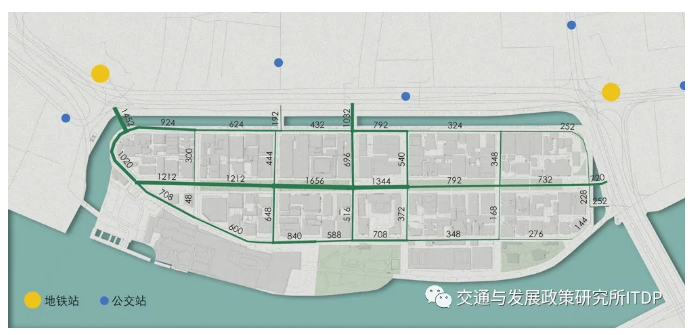

沙面岛主要通过三座慢行桥和两座双向两车道的机动车桥实现和周边地块的联系。根据流量摸查结果显示,大部分居民、游客和通勤者都会通过三座慢行桥进出沙面岛,工作日晚高峰西北面靠近黄沙地铁站的慢行桥每小时有1452人,而从东边机动车桥进出的小汽车数量每小时却仅有288辆。

沙面岛行人流量分布

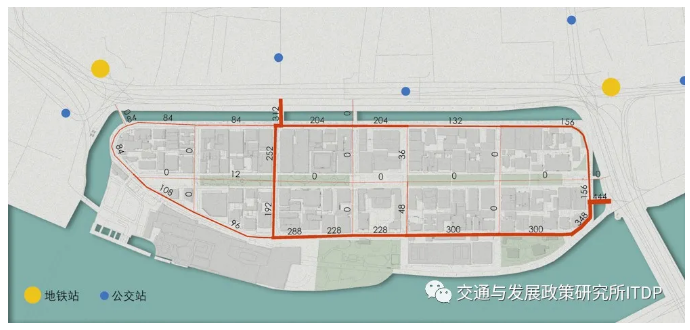

沙面岛机动车流量分布

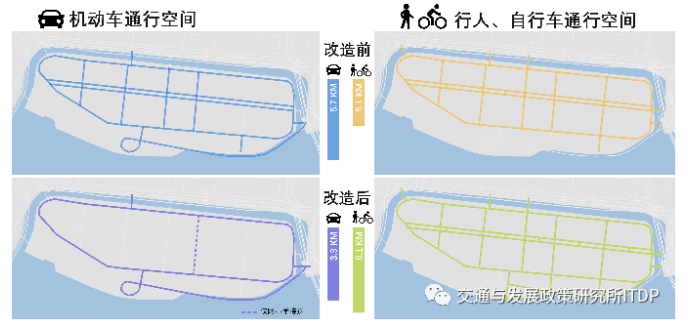

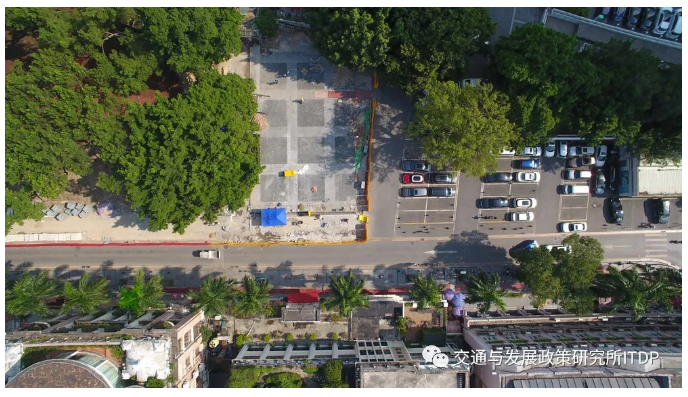

改造前,沙面岛上可供机动车通行道路长度约为5.7公里,可供行人及非机动车通行的道路约为5.1公里。改造后,除沙面北街及沙面南街还留有4米的一车道供机动车通行外,沙面二街、沙面四街、沙面五街和中央大街只对岛内指定车辆开放,沙面二街分时段为沙面小学家长接送小孩开放。改造后,沙面岛上可供机动车通行道路长度减少为3.3公里,减少了42%左右,而可供行人及非机动车通行的道路增加到6.1公里,增加了20%左右。

慢行环境整体提升:包括拓宽人行道1320㎡、优化16处无障碍设计、改造了7处小转弯半径、增设自行车停放设施、优化人行道铺装、增加6处港湾式停车等。

根据GZPI分享的信息显示,如今沙面岛户籍人口约5000人,常住人口约3500人,工作日就业人口约4700人。然而,作为广州市最知名的文化地标之一,工作日前往沙面全岛游览的游客约12,000人,周末约13,000人。

项目实施后,通过拓宽人行、优化无障碍设施、改造小转弯半径、划定自行车停放空间、提供自行车停放设施、精细化人行道铺装、提供欧式风格的行人座椅和街道小品、增设行人指引标识牌以及历史建筑介绍牌等措施,改善了慢行环境品质。

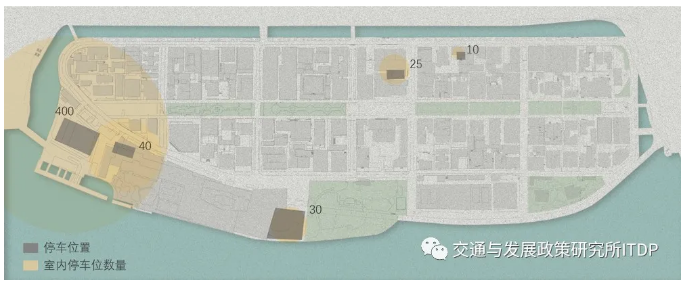

公共空间优化:通过将原来的停车空间转变为公共活动空间,增加了8200㎡活动场所。

根据GZPI调研数据显示,沙面岛全岛居民拥有车辆约100辆,岛上企业拥有车辆约350辆,全岛夜间停车不超过200辆(不含酒店),全岛全天进出机动车数量在6000辆左右。

项目实施前,全岛共有637个停车泊位,其中露天450个,室内187个。(数据来源:GZPI)

项目实施后,取消原有露天停车位450个,通过将原来的停车空间转变为公共活动空间,增加了8200㎡活动场所。(数据来源:GZPI)

改造前:露天占用活动空间、阻碍中央公园与周边街道的连通性、影响历史建筑周边景观。

改造后:增加公共活动空间、加强中央广场与周边建筑及道路的联系、改善历史建筑周边环境和景观。

改造前

改造后

堤岸及滨水景观整治:打开原来封闭的沙面公园,恢复原来英式花园、法式花园的历史布局,全岛整体绿化面积增加560㎡。

项目实施后,通过将原有的封闭绿化空间打开,以疏林草地的形式展示开阔的景观,提高了视觉通透性和通达性,有效提升了建筑空间和街道空间之间的联系。

改造前火车头法国西餐厅门前(照片源于百度街景)

改造后火车头法国西餐厅门前

项目通过对原岛英式花园、法式花园布局的恢复,在保护古树名木的情况下,清理杂树,打造疏林效果。对原本封闭的沙面公园进行了外墙拆除和杂树、临时建筑的清理,打造出开敞草坪,营造出开阔通透的视野,人们不仅可以看到珠江,还可穿过草坪直达白鹅潭,实现了街道空间与滨水空间的有效连接。

改造前,的沙面公园和街道空间存在明显隔离

改造后,沙面公园封闭外墙被打破,实现了公共空间的融合

业态整体活化提升:选取活化试点,引入社会资本,引导建筑功能置换,有计划引入餐饮、金融、总部、民宿等现代服务业。

沙面岛原为外国驻广州领事馆的外事区,先后有前苏联、捷克、波兰、美国、法国、德国、捷克等数十个领事馆在此办公。现今仅存波兰领事馆,其余建筑已经转为住宅、办公、商业、外事、公共文化等用途。

如今沙面岛有18处遗存洋行建筑,但目前这些建筑多用作居住、商业和办公,无一展示金融历史。为此,项目选取了原渣打银行作为活化试点,采取循序渐进的方式,近期拟对7栋国家文物建筑进行活化;远期还计划引导省市直单位搬迁,引入社会资本,活化利用至少19栋公房。

除了对老建筑进行活化之外,岛内的业态未来也将发生较大变化。未来荔湾区相关部门将计划引进餐饮、总部、金融、民宿、短租公寓等现代服务业。

一座城市在经过了数百甚至上千年的历史积淀之后,每一条街道、每一座建筑,甚至于每一颗树都承载着时代的痕迹,它们仅仅是一个城市历史文化底蕴的重要载体,同时也承载城市居民的乡愁和记忆。

随着时代的发展,很多城市的老城区暂时光泽,基础设施的陈旧、城市管理的滞后、机动化对公共空间的侵入都可能让老城区呈现“疲态”。过去一些城市为了追求经济和效率,采取了大拆大建、千城一面的做法,彻底忽视了文化传承和人文精神,让城市失去了其原有的独特魅力和勃勃生机。

2016年,广州印发实施《广州市城市更新办法》,明确不再对老城区大拆大建,改为循序渐进地修复、活化、培育,使其保留生机,让老城老而不衰,魅力常在。注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁,从人民的直接利益出发,主动倾听民声,了解居民需求,将城市建筑风韵与当地人文气息相结合,既保留原来的建筑主体和原有街巷肌理和旧城风貌,又重新规划设计可利用空间。从细微之处入手,对老城区进行更新改造、功能完善和景观重塑,细心打磨,用一丝不苟的工匠精神,提升当地居民的生活品质,体现社会发展中的人文关怀。